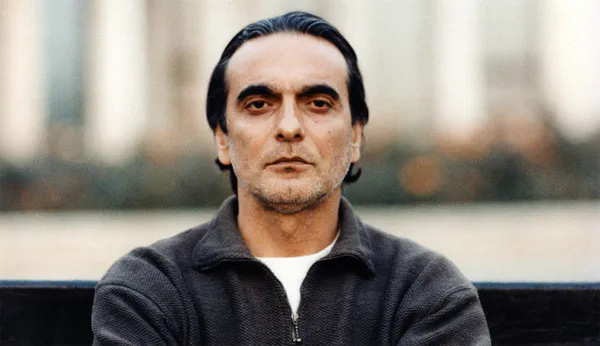

亚洲明星网www.asiacool.com 据消息称,演员赫玛永·厄沙迪因癌症与世长辞,享年78岁。这个名字或许不够家喻户晓,但他主演的《樱桃的滋味》早已成为影史丰碑——1997年戛纳电影节金棕榈奖的荣光,让那辆在德黑兰郊外行驶的汽车,载着关于生命与抉择的叩问,驶向了全世界观众的心里。从建筑师到银幕传奇,他用近五十年的人生沉淀,在快五十岁时偶然叩开电影大门,最终留下九十多部作品,活成了“大器晚成”最动人的注脚。

厄沙迪的电影人生,始于一场充满阿巴斯式诗意的邂逅。彼时他还是德黑兰小有名气的建筑师,某天开着车在路口等待红灯,车窗被人轻轻敲响。“我想拍一部电影,你想演吗?”敲窗人是伊朗电影大师阿巴斯·基亚罗斯塔米。没有试镜,没有繁琐的流程,这场即兴的邀约,让从未有过表演经验的厄沙迪,成了《樱桃的滋味》中那个一心求死的中年男人巴迪。多年后回忆起这段经历,厄沙迪总笑着说:“是红灯给了我与电影的缘分,也是阿巴斯让我发现,人生处处是剧本。”

初登银幕的他,没有技巧的堆砌,却用最本真的质感征服了戛纳。《樱桃的滋味》里,巴迪驾车寻找能帮他处理“后事”的人,与士兵、神甫、植物学家的对话,串联起对生命意义的探讨。厄沙迪坐在驾驶座上,眼神里藏着疲惫与迷茫,嘴角偶尔牵动的弧度带着对世界的眷恋,他用建筑师对空间与结构的敏感度,精准拿捏着角色的情绪节奏——既不是声嘶力竭的痛苦,也不是麻木不仁的冷漠,而是中年人在绝望边缘的挣扎与迟疑。阿巴斯曾评价:“厄沙迪不是在演巴迪,他是用自己半生的人生阅历,与角色完成了灵魂共振。”

凭借《樱桃的滋味》出圈后,厄沙迪没有困在“文艺片标杆”的标签里,而是以开放的姿态闯荡国际影坛。在《追风筝的人》中,他饰演的阿富汗富商阿里,用沉默的眼神承载着民族的苦难与人性的光辉;《猎杀本·拉登》里,他化身的情报线人,在紧张的谍战氛围中留下沉稳的气场;《城市广场》中,他的出现则为这部历史剧注入了东方视角的厚重。无论角色大小,他都能凭借独特的气质脱颖而出——那种经过岁月打磨的沉静,让他在好莱坞商业大片与欧洲文艺片中都游刃有余,成为跨越文化边界的“银幕信使”。

建筑师的底色,始终影响着他的表演。他曾说:“建筑是用砖石构建空间,表演是用情绪搭建角色,本质都是在创造有温度的存在。”这种认知让他的表演充满“结构性”——《樱桃的滋味》中,他的每一次停车、每一次对话,都像建筑的榫卯般精准,支撑起整个故事的哲思框架;《追风筝的人》里,他站姿中透着的挺拔与隐忍,恰如他设计过的建筑,在风雨中保持着尊严。这种将职业素养融入表演的特质,让他的角色既有烟火气,又有精神高度。

晚年的厄沙迪仍未停止创作,直到生命最后阶段,他还在为伊朗电影的传承奔走。他常对年轻演员说:“表演不需要急着证明自己,就像我等的那盏红灯,看似停滞,实则是为下一段旅程蓄力。”如今,那盏红灯终究熄灭,但他留下的银幕形象,早已成为永恒的光影坐标。

《樱桃的滋味》结尾,巴迪躺在土坑中,看着夜空渐渐亮起。厄沙迪的人生亦是如此——在看似平淡的前半生积累,在电影中绽放光彩,最终归于沉静却留下温暖。当我们再重温那部经典,看到他握着方向盘的手,便会想起:有些演员从未刻意追逐星光,却因对生命的真诚,让自己成为了永不熄灭的光。